-

便秘是临床中常见的胃肠道疾病,随着人们生活节奏加快、饮食结构改变、精神心理因素的影响,便秘的患病率不断上升,全球便秘的患病率约为14%,严重影响人们的生活质量[1, 2]。目前,主要采用西药治疗便秘,虽然其在短期内可取得较好的疗效,然而西药不良反应多,停药后易复发,整体疗效欠佳。中医治疗主张治病求本,临床上对便秘的治疗具有丰富的经验,在安全性及长期疗效上更具优势[3, 4]。

通便灵胶囊是北部战区总医院自主研发的医院制剂,由番泻叶、肉苁蓉和当归三味药组成[5]。番泻叶清热导滞,泻下通便,用治热结便秘;当归补血润肠,用治血虚肠燥便秘;肉苁蓉补肾助阳,润肠通便,长于治疗肠燥津枯便秘。三者相合,共奏泻热导滞、滑肠通便之效。番泻叶具有良好的润肠通便的功效[6, 7],奚肇庆等[8]提出在治疗便秘时可用当归、肉苁蓉润下焦。因此,笔者通过药效学、网络药理学以及分子生物学的方法,探讨通便灵胶囊对小鼠便秘的治疗作用及初步的分子机制。

-

KM小鼠,雄性,SPF级20~22 g,购自辽宁长生生物技术有限公司,许可证号(SCXK(辽)2020-0001),适应性饲养7 d,自由饮食和饮水。通便灵胶囊(北部战区总医院制剂室,20220304);盐酸洛哌丁胺胶囊(西安杨森制药有限公司,MHJ1309);麻仁丸(李时珍医药集团有限公司,202206003)。羧甲基纤维素钠(国药集团化学试剂有限公司,20210615),活性炭粉(国药集团化学试剂有限公司,20211110)。

-

取小鼠50只,随机分为5组,每组10只,分别为空白组,通便灵胶囊低剂量(0.2 g/kg)、中剂量(0.6 g/kg)和高剂量(1.8 g/kg)组,阳性药麻仁丸(0.8 g/kg)对照组,每组10只。禁食不禁水12 h后,通便灵胶囊各剂量组按0.2 ml/10 g剂量给予通便灵胶囊混悬液,阳性对照组按0.2 ml/10 g剂量灌胃给予麻仁丸混悬液,空白对照组按0.2 ml/10 g剂量灌胃给予生理盐水,记录排出第 1 粒粪便的时间,同时记录给药3 h内排便的总粒数。

-

取小鼠60只,随机分为6组,每组10只,分别为空白组、模型组、通便灵胶囊低剂量(0.2 g/kg)、中剂量(0.6 g/kg)和高剂量(1.8 g/kg)组,阳性药麻仁丸(0.8 g/kg)对照组。模型组和各给药组利用盐酸洛哌丁胺溶液灌胃造模,剂量为6 mg/kg,2次/d,连续2 w,空白组采用等体积蒸馏水灌胃,2次/d,连续2 w。造模后各给药组灌胃给药1次/d,连续灌胃6 d后,禁食不禁水20 h,进行实验。末次给药后30 min,各组小鼠灌服0.5%羧甲基纤维素钠配置的碳末混悬液0.2 ml/只;30 min后小鼠经颈椎脱臼法处死,立刻剖腹后将幽门至回盲部的肠道取出后,肠管全长及墨水在肠管内推进长度在无拉力状况下测量。小肠推进率=幽门至染黑肠管的距离/幽门至回盲部全长×100%。

-

通过中药系统药理学数据库与分析平台(TCMSP,http://tcmspw.com/tcmsp.php)分别收集处方中番泻叶、肉苁蓉和当归的成分,以口服生物利用度(OB)≥30%以及类药性(DL)≥0.18为筛选条件,获得通便灵胶囊中的活性成分。将获得的活性成分导入Swiss Target Prediction数据库(http://www.swisstargetprediction.ch/)中,收集潜在的靶点。通过Uniprot数据库(http://www.uniprot.org)限定物种为人类,将预测的靶点蛋白名称标准化。

-

分别在GeneCards(https://www.genecards.org/)、Disgenet(https://www.disgenet.org/)、OMIM(https://www.omim.org/)数据库中输入关键词“constipation”,搜索与便秘相关靶点,剔除重复基因,即得。

-

将预测的通便灵胶囊靶点与便秘疾病靶点取交集,得到通便灵胶囊治疗便秘的潜在作用靶点。

-

将交集靶点导入STRING数据库(http://string-db.org/),获取靶点之间的相互作用关系。设置“Organism”为“Homo Sapiens”,构建PPI 网络,并进行聚类分析。将上述PPI关系导入Cytoscape 3.9.1软件进行可视化处理,对得到的网络进行网络拓扑学分析,以节点度值(degree)和中介中心度(betweenness centrality)来反映“节点”的重要程度,度值和中介中心度的值越大,说明该“节点”在作用网络中越重要。

-

将通便灵胶囊治疗便秘疾病作用的交集靶点导入Metascape平台(https://metascape.org/),设置P<0.01进行基因本体(GO)功能及京都基因与基因组百科全书(KEGG)通路富集分析,得到有效化合物作用靶点的主要生物学功能生物过程(BP)、分子功能(MF)、及细胞组分(CC)的分析。同时得到KEGG代谢通路富集分析,得到通便灵胶囊发挥治疗便秘潜在作用机制。选取排名前20的通路进行可视化处理。

-

取小鼠结肠组织,加入含有磷酸酶抑制剂的RIPA裂解液,用低温组织研磨仪匀浆,以4 ℃,14 000 r/min离心20 min,吸取上清液,使用BCA蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度。向蛋白样品中加入5×loading buffer混匀,100 ℃煮沸10 min,作为上样样品。通过SDS-PAGE进行电泳,转膜后用5%脱脂奶粉封闭2 h,将PVDF膜分别置于p-PI3K、PI3K、p-AKT、AKT、CASP3一抗溶液中,4 ℃孵育过夜,以TBST缓冲溶液洗膜,再将PVDF膜加入二抗溶液中,室温孵育1 h,再以TBST缓冲溶液洗膜,最后PVDF膜上覆盖ECL发光液,用化学发光仪使蛋白条带曝光成像,用Image J软件对蛋白条带进行灰度值分析,以目的蛋白与内参β-actin灰度值的比值表示目的蛋白表达水平。

-

采用SPSS 17.0软件对数据进行分析,计量资料以(

$ \bar{x} $ ± s)表示,多组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用LSD-t检验。P<0.05被认为差异有统计学意义。 -

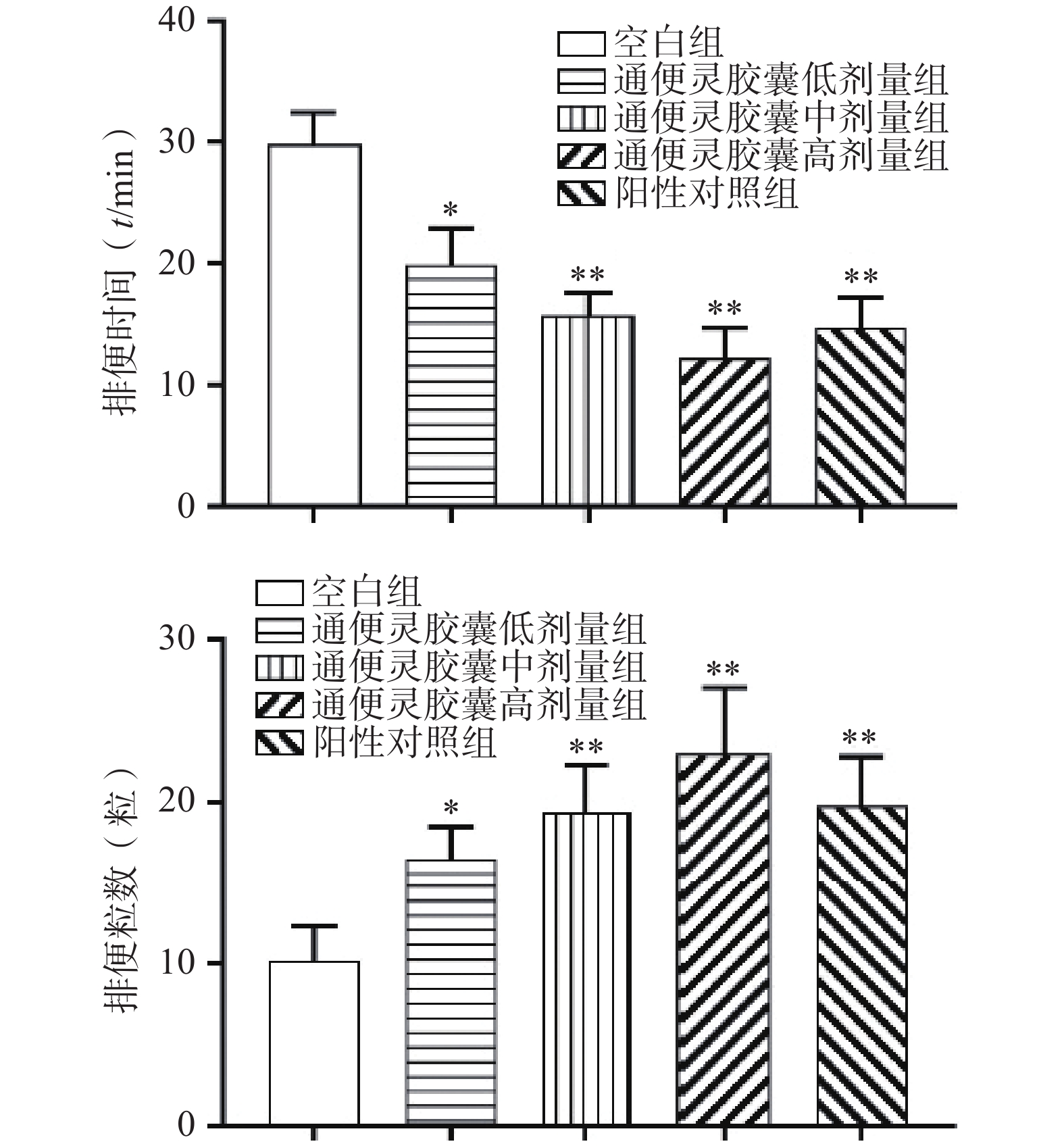

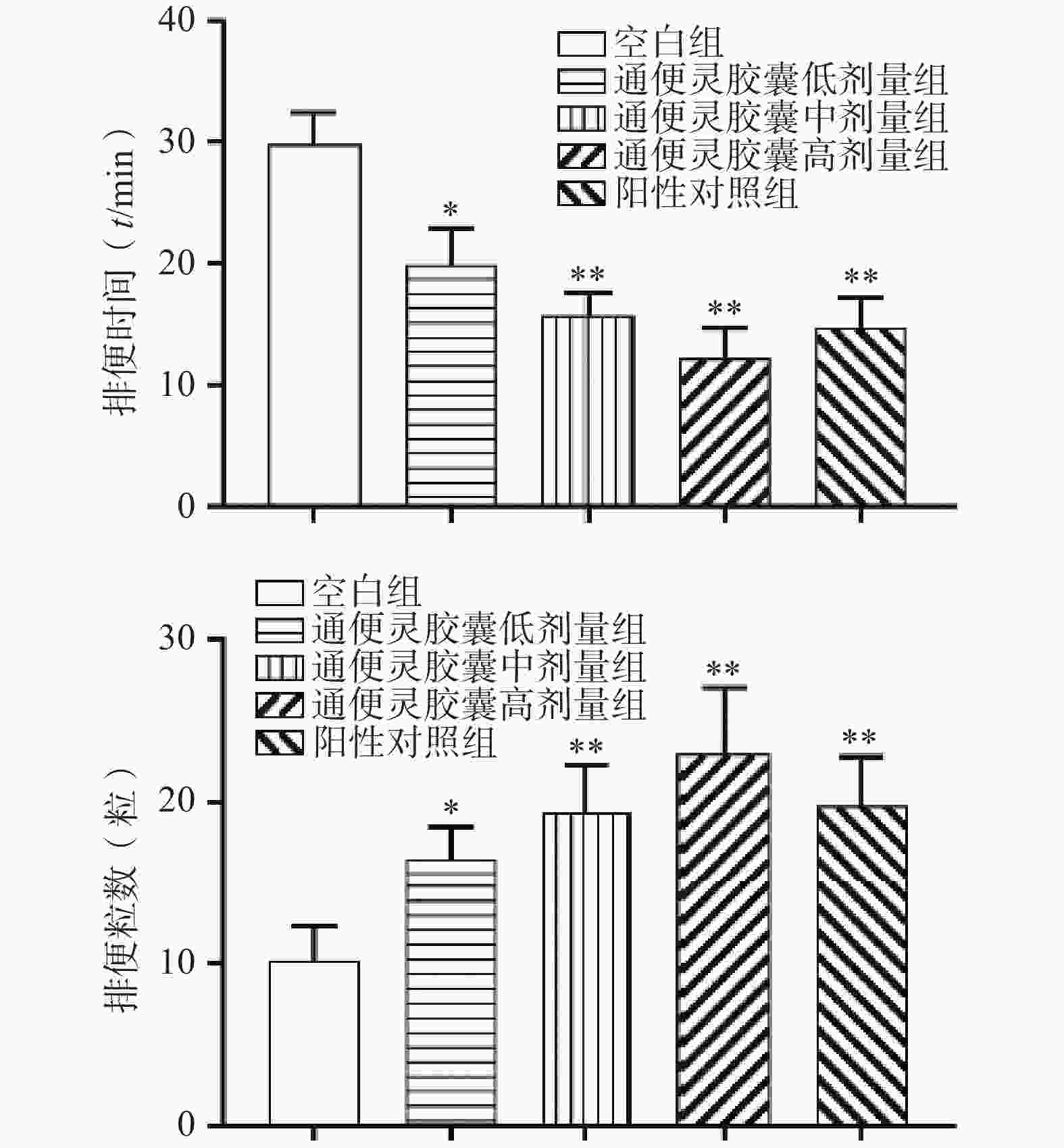

与空白组比较,通便灵胶囊各给药组均可明显缩短排便时间,增加排便粒数,详见表1和图1。

表 1 通便灵胶囊对正常小鼠肠道功能的影响(

$ \bar{x} $ ±s)组别 只 给药剂量(g/kg) 排便时间(t/min) 排便粒数(粒) 空白组 10 − 30.21±2.31 10.30±2.65 通便灵胶囊低剂量组 10 0.2 20.35±2.67* 16.42±3.10* 通便灵胶囊中剂量组 10 0.6 16.62±3.14** 19.64±2.43** 通便灵胶囊高剂量组 10 1.8 13.55±1.29** 24.43±2.37** 阳性对照组 10 0.8 14.98±2.23** 20.55±3.22** *P<0.05,**P<0.01,与空白组比较。 -

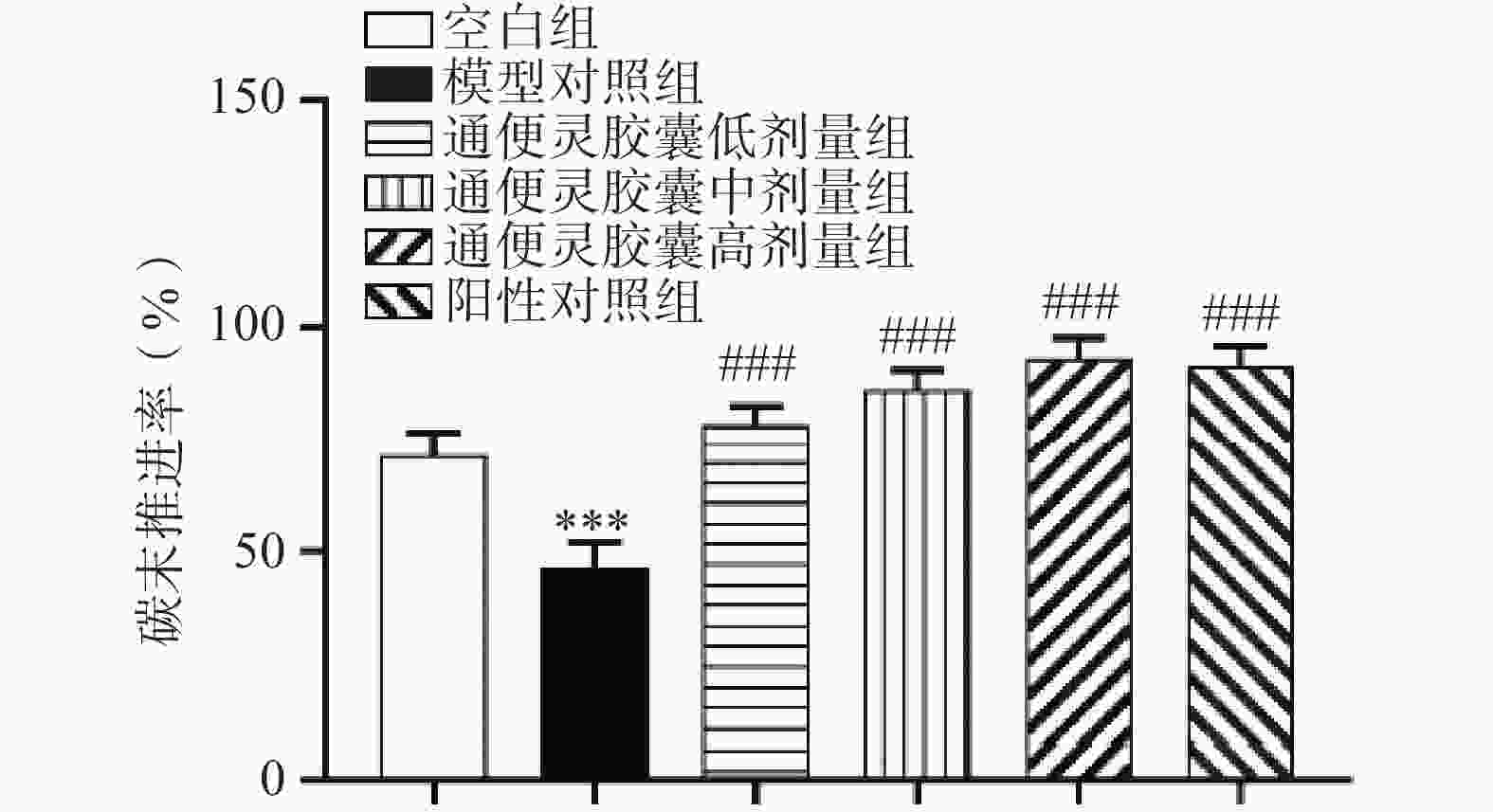

与空白组比较,模型组小鼠小肠推进率明显抑制;与模型组比较,通便灵胶囊各给药组可明显提高小鼠小肠推进率且呈剂量依赖性,见表2和图2。

表 2 通便灵胶囊对小鼠碳末推进的影响(

$ \bar{x} $ ±s)组别 只 给药剂量(g/kg) 推进率(%) 空白组 10 − 70.21±2.31 模型组 10 − 48.64±3.58*** 通便灵胶囊低剂量组 10 0.2 78.35±2.67### 通便灵胶囊中剂量组 10 0.6 86.62±3.14### 通便灵胶囊高剂量组 10 1.8 93.55±1.29### 阳性对照组 10 0.8 92.98±2.23### ***P<0.001,与空白组比较;### P<0.001,与模型组比较。 -

通过TCMSP数据库共搜集到通便灵胶囊的活性成分253个,其中番泻叶53个、肉苁蓉75个、当归125个。以OB≥30%和DL≥0.18为条件筛选去重得到16个活性成分,活性成分的基本信息表见表3。利用Swiss target prediction数据库预测活性成分的靶点,借助UniProt数据库标准化并去重后共得到366个潜在靶点。

表 3 通便灵胶囊活性成分信息表

序号 ID号 活性成分 OB DL 中药 1 MOL000358 β-谷甾醇 36.91 0.75 当归、肉苁蓉 2 MOL000449 豆甾醇 43.83 0.76 当归、番泻叶 3 MOL002259 大黄素甲醚葡萄糖苷 41.65 0.63 番泻叶 4 MOL002268 大黄酸 47.07 0.28 番泻叶 5 MOL002276 番泻苷E 50.69 0.61 番泻叶 6 MOL002288 大黄素-1-O-β-D-

吡喃葡葡糖苷44.81 0.8 番泻叶 7 MOL002293 番泻苷D 61.06 0.61 番泻叶 8 MOL002369 番泻苷元A 74.55 0.57 番泻叶 9 MOL002372 角鲨烯 33.55 0.42 番泻叶 10 MOL000359 谷甾醇 36.91 0.75 番泻叶 11 MOL000422 山奈酚 41.88 0.24 番泻叶 12 MOL005320 花生四烯酸 45.57 0.2 肉苁蓉 13 MOL005384 苏齐内酯 57.52 0.56 肉苁蓉 14 MOL007563 鹅掌楸树脂酚B二甲醚 57.53 0.81 肉苁蓉 15 MOL000098 槲皮素 46.43d 0.28 肉苁蓉 16 MOL008871 枫马京 37.05 0.69 肉苁蓉 -

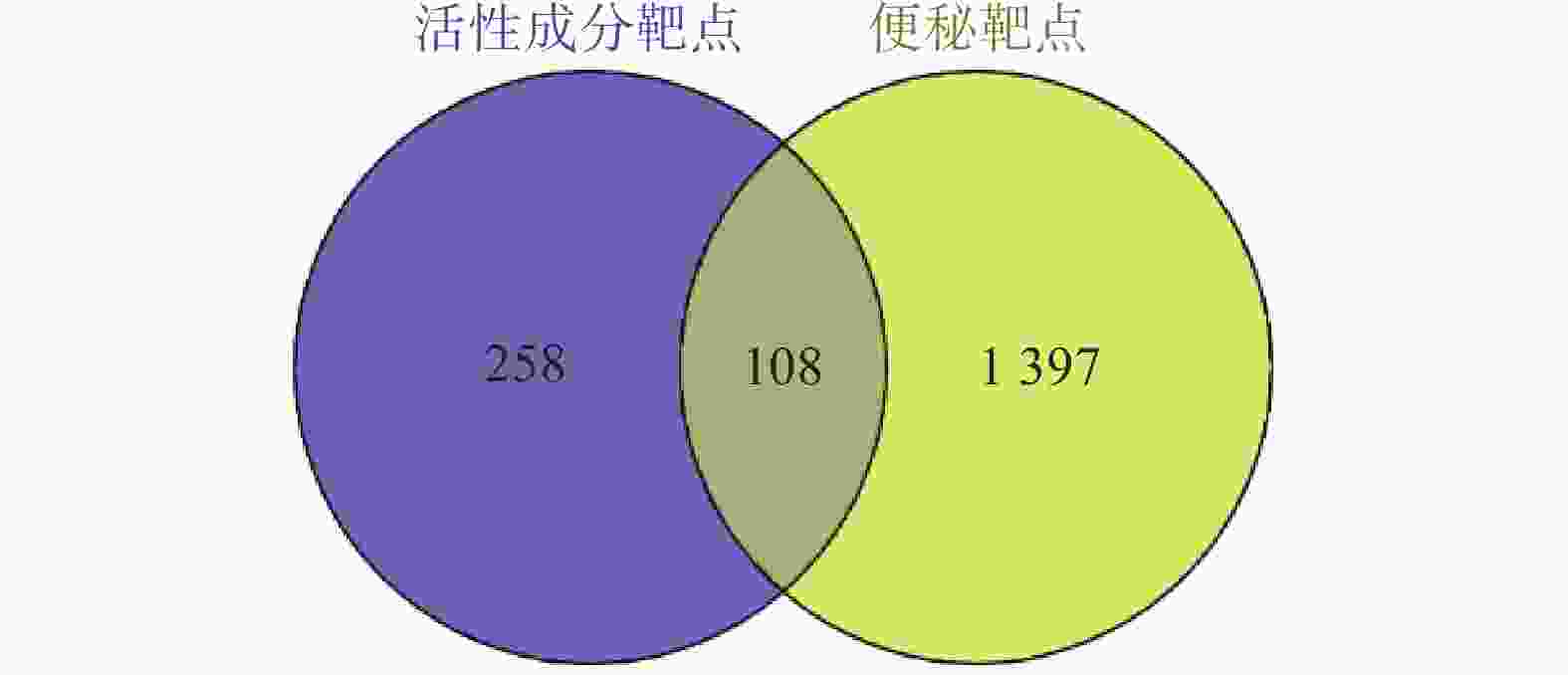

使用GeneCards、Disgenet、OMIM数据库检索收集便秘靶点,经筛选、剔除重复靶点和标准化后共获得1505个便秘相关靶点。应用Draw Venn Diagram 在线工具,绘制韦恩图,活性成分的潜在靶点与便秘靶点取交集,得到潜在作用靶点108个(图3)。

-

在String数据库中导入108个潜在靶点,聚类分析得到6类靶点,通过Cytoscape3.9.1软件中利用“Network Analyze”构建PPI相互作用的PPI网络图(图4),其中节点表示蛋白,边表示蛋白之间相互作用关系,颜色越深、节点越大则度值越大,表明该靶点关联的靶点越多、作用越关键。

-

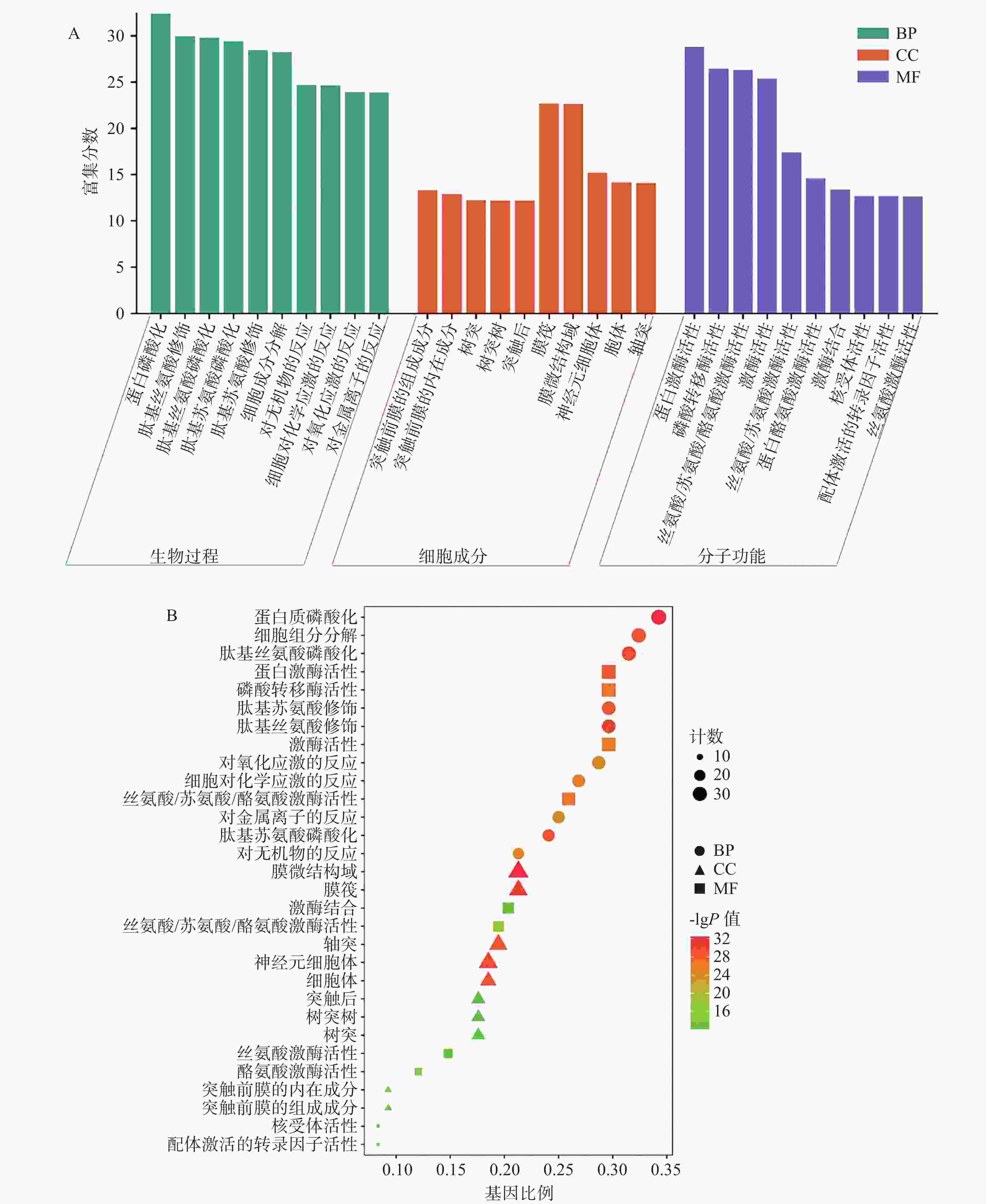

通过Metascape数据库,对通便灵胶囊治疗便秘的28个潜在作用靶点进行GO富集分析,共得到生物学过程(BP)

1421 个条目、分子功能(MF) 101个条目和(CC) 116个条目。BP主要包括蛋白质磷酸化、肽基丝氨酸磷酸化等,CC主要分布在膜筏、膜微区、神经元细胞体等,MF涉及蛋白激酶活性、蛋白丝氨酸/苏氨酸/酪氨酸激酶活性等。根据参数计数进行排序,对 BP、MF、CC 排名前10位的条目用簇状条形图表示(图5)。 -

KEGG通路富集分析得到168条信号通路,根据P值将KEGG富集分析结果排序,将排在前20条的信号通路进行可视化处理,分类并绘制气泡图(图6),横坐标表示靶点数,纵坐标表示通路名称,通路上靶点数越多颜色越红,靶点数越少颜色越蓝。通便灵胶囊治疗便秘主要与磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K)/蛋白激酶 B PI3K-Akt信号通路、神经活性配体-受体相互作用等信号通路密切相关。

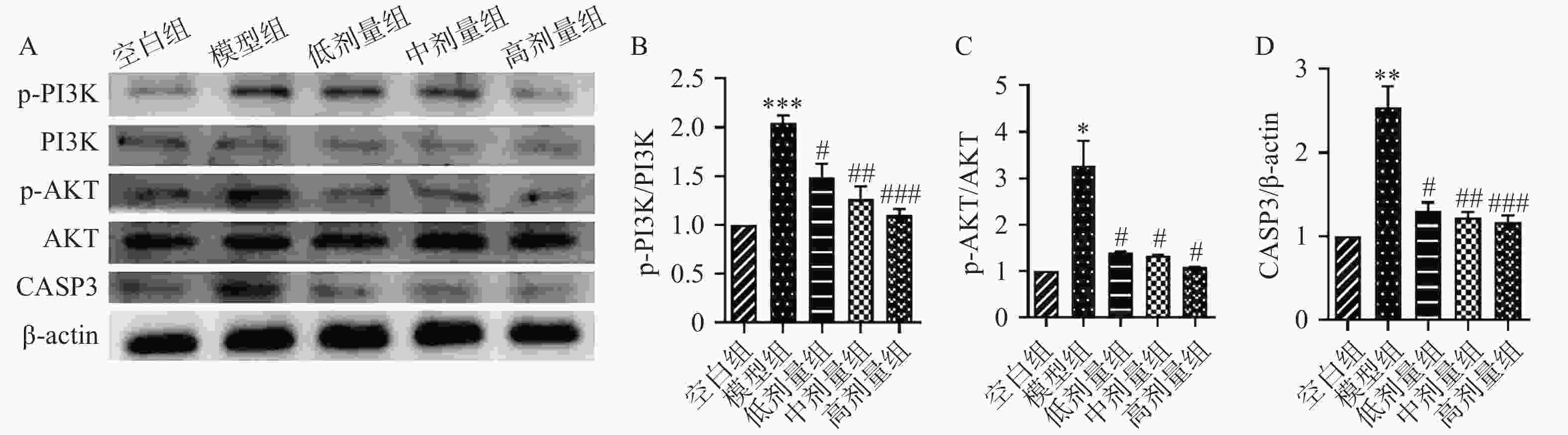

通便灵胶囊对便秘小鼠结肠组织 PI3K、AKT、CASP3蛋白表达水平的影响Western Blot结果显示,与空白组比较,模型组小鼠结肠组织p-PI3K/PI3K、p-AKT/AKT、CASP3的蛋白表达均显著升高。与模型组比较,通便灵胶囊各给药组均能显著下调p-PI3K/PI3K、p-AKT/AKT、CASP3的蛋白表达。结果见图7。

-

本研究中的通便灵胶囊由番泻叶、肉苁蓉和当归组成。番泻叶具通便利水、泻热行滞的功效。肉苁蓉可润肠通便、补肾阳和益精血。当归可润肠通便、补血活血、调经止痛。三味药可协同作用于便秘,共奏泻热导滞、滑肠通便之效。

动物实验表明通便灵胶囊具有缩短小鼠排便时间,增加排便粒数的作用;可使便秘小鼠的肠道运动功能增强,使小鼠肠道推进速度加快,显示出通便灵胶囊对便秘等症状具有明显的改善作用,但其作用机制尚不明确。网络药理学可为中药复方的作用机制研究提供一定的参考。

网络药理学是通过归纳、整理文献和数据库中的活性成分和作用靶点,利用在线工具或软件构建药物-靶点网络、药物-疾病网络和富集分析等,结合相关文献系统地分析药物治疗疾病的潜在作用机制,进而阐明中药可以通过多成分、多靶点和多通路作用于疾病[11-13]。本文借助网络药理学的研究方法,根据筛选条件得到16个活性成分和366个靶点蛋白,它们可能是通便灵胶囊发挥通便作用的药效物质基础。网络药理学调控网络分析得出大黄酸、番泻苷、槲皮素、山奈酚、β-谷甾醇等为主要活性成分。通便灵胶囊与便秘的共同靶点共有108个,从一定程度上说明通便灵胶囊发挥通便作用很大可能是通过这108 个潜在靶点作用于便秘。构建关键靶点核心筛选网络显示,AKT1、CASP3、EGFR、HIF1A、PI3K等靶点在便秘过程中发挥重要作用。

GO功能分析结果反映了通便灵胶囊发挥通便效应主要与蛋白质磷酸化等过程密切相关。KEGG通路富集结果、关键通路筛选及查阅相关文献发现通便灵胶囊治疗便秘与PI3K-Akt等信号通路密切相关。PI3K-Akt是一种细胞内信号通路,在细胞周期过程中起着重要的作用,具有细胞增殖与基因修复、凋亡、新陈代谢等作用。进一步的实验研究证明,经通便灵胶囊干预后,便秘小鼠结肠组织中p-PI3K/PI3K、p-AKT/AKT、CASP3蛋白表达水平均显著降低,提示通便灵胶囊可能通过抑制PI3K-Akt信号通路改善便秘小鼠的便秘症状及肠道功能,进一步证明了通过 KEGG 预测到的通便灵胶囊发挥治疗作用相关通路的可信性。

综上,本研究考察了通便灵胶囊治疗便秘的药效,整合了网络药理学、生物信息学分析并进行了实验验证,预测了通便灵胶囊治疗便秘的潜在活性成分,关键作用靶点与潜在分子作用机制及生物通路,大黄酸、番泻苷等16个潜在活性成分,通过PI3K、AKT、CASP3等108个靶点,调控PI3K-Akt、神经活性配体-受体相互作用、5-HT等信号通路,发挥其治疗便秘的作用,为进一步深入研究通便灵胶囊通便作用机制提供了理论依据,也为通便灵胶囊治疗便秘的临床应用提供了科学依据。

Study on the efficacy and mechanism of Tongbianling capsule in the treatment of constipation

-

摘要:

目的 研究通便灵胶囊治疗便秘的药效以及潜在的作用机制。 方法 观察通便灵胶囊对正常小鼠肠道运动功能和便秘模型小鼠小肠碳末推进率的影响。利用网络药理学找到通便灵胶囊治疗便秘的潜在靶点以及关键通路,取小鼠结肠组织,通过检测p-PI3K/PI3K、p-AKT/AKT、CASP3的蛋白表达情况验证其作用机制。 结果 通便灵胶囊使正常小鼠排第一粒黑便时间缩短,粪粒增多;通便灵胶囊便秘模型小鼠碳末推进率增高;网络药理学结果显示通便灵胶囊治疗便秘可能与PI3K-Akt信号通路和5-HT等信号通路有关;Western blot显示各给药组均能显著下调小鼠结肠组织p-PI3K/PI3K、p-AKT/AKT、CASP3的蛋白表达。 结论 通便灵胶囊能有效促进小鼠肠道蠕动,增加排便次数,从而有效治疗便秘;其作用机制可能与PI3K-Akt信号通路直接或间接调节肠道运动功能有关。 Abstract:Object To study the efficacy and potential mechanism of Tongbianling capsule in constipation. Methods The effects of Tongbianling capsule on intestinal motility in normal mice and carbon powder propulsion rate in small intestine of constipation model mice after were observed administration. The potential targets and key pathways of Tongbianling capsule in treating constipation were identified through network pharmacology. To verify the mechanism, the expression of p-PI3K/PI3K, p-AKT/AKT and CASP3 proteins in mouse colon tissue was detected by the western blot. Results The time for mice to excrete the first black stool was shortened and the number of fecal particles was increased in Tongbianling capsule administration group, and the carbon powder propulsion rate of mice in each Tongbianling capsule administration group was increased. The results of network pharmacology showed that treatment of constipation by Tongbianling capsule may be related to signaling pathways such as PI3K-Akt signaling pathway and 5-HT. The protein expression of p-PI3K/PI3K, p-AKT/AKT, and CASP3 in mouse colon tissue could be significantly downregulated in administration group. Conclusion Tongbianling capsule could effectively promote intestinal peristalsis in mice, increase the frequency of defecation, and effectively treat constipation. The mechanism of its action may be related to the direct or indirect regulation of intestinal motility by the PI3K-Akt signaling pathway. -

Key words:

- Tongbianling capsule /

- constipation /

- mechanism

-

表 1 通便灵胶囊对正常小鼠肠道功能的影响(

$ \bar{x} $ ±s)组别 只 给药剂量(g/kg) 排便时间(t/min) 排便粒数(粒) 空白组 10 − 30.21±2.31 10.30±2.65 通便灵胶囊低剂量组 10 0.2 20.35±2.67* 16.42±3.10* 通便灵胶囊中剂量组 10 0.6 16.62±3.14** 19.64±2.43** 通便灵胶囊高剂量组 10 1.8 13.55±1.29** 24.43±2.37** 阳性对照组 10 0.8 14.98±2.23** 20.55±3.22** *P<0.05,**P<0.01,与空白组比较。 表 2 通便灵胶囊对小鼠碳末推进的影响(

$ \bar{x} $ ±s)组别 只 给药剂量(g/kg) 推进率(%) 空白组 10 − 70.21±2.31 模型组 10 − 48.64±3.58*** 通便灵胶囊低剂量组 10 0.2 78.35±2.67### 通便灵胶囊中剂量组 10 0.6 86.62±3.14### 通便灵胶囊高剂量组 10 1.8 93.55±1.29### 阳性对照组 10 0.8 92.98±2.23### ***P<0.001,与空白组比较;### P<0.001,与模型组比较。 表 3 通便灵胶囊活性成分信息表

序号 ID号 活性成分 OB DL 中药 1 MOL000358 β-谷甾醇 36.91 0.75 当归、肉苁蓉 2 MOL000449 豆甾醇 43.83 0.76 当归、番泻叶 3 MOL002259 大黄素甲醚葡萄糖苷 41.65 0.63 番泻叶 4 MOL002268 大黄酸 47.07 0.28 番泻叶 5 MOL002276 番泻苷E 50.69 0.61 番泻叶 6 MOL002288 大黄素-1-O-β-D-

吡喃葡葡糖苷44.81 0.8 番泻叶 7 MOL002293 番泻苷D 61.06 0.61 番泻叶 8 MOL002369 番泻苷元A 74.55 0.57 番泻叶 9 MOL002372 角鲨烯 33.55 0.42 番泻叶 10 MOL000359 谷甾醇 36.91 0.75 番泻叶 11 MOL000422 山奈酚 41.88 0.24 番泻叶 12 MOL005320 花生四烯酸 45.57 0.2 肉苁蓉 13 MOL005384 苏齐内酯 57.52 0.56 肉苁蓉 14 MOL007563 鹅掌楸树脂酚B二甲醚 57.53 0.81 肉苁蓉 15 MOL000098 槲皮素 46.43d 0.28 肉苁蓉 16 MOL008871 枫马京 37.05 0.69 肉苁蓉 -

[1] 梁艳. 治疗便秘药物简介[J]. 药学实践杂志, 2006, 24(2):121-122. [2] 盛天骄, 闫思蒙, 兰威儒, 等. 肠道微生物对炎症性肠病影响研究进展[J]. 临床军医杂志, 2023, 51(9):904-907. [3] 詹敏, 尹园缘, 李逵, 等. 益气滋阴汤治疗慢传输型便秘大鼠的实验研究[J]. 中医药导报, 2021, 27(5):40-43. [4] 范艺缤, 王邦林, 魏照洲, 等. 基于“五脏同调法” 的调脏舒秘方治疗慢传输型便秘效果及机制分析[J]. 中华中医药学刊, 2021, 39(2):214-218. [5] 贾辉, 肖婷, 颜鸣, 等. 通便灵胶囊质量标准研究[J]. 辽宁中医药大学学报, 2015, 17(11):56-59. [6] 米丽, 李敬超, 张夏华, 等. 番泻叶的化学成分和药理作用研究进展[J]. 西南军医, 2009, 11(4):727-728. [7] 孙森凤, 张颖颖. 番泻叶成分及药理作用研究进展[J]. 山东化工, 2017, 46(13):44-45. [8] 张思瑶, 奚肇庆. 奚肇庆治疗便秘经验[J]. 长春中医药大学学报, 2019, 35(3):441-443. [9] 金世峰, 侯宁, 周建华. 归仁润肠颗粒对慢传输型便秘小鼠的治疗作用及机制[J]. 中国老年学杂志, 2022, 42(24):6106-6109. doi: 10.3969/j.issn.1005-9202.2022.24.048 [10] 何宝佳, 魏蔚, 张艳华, 等. 黄秋葵粗多糖对脾虚便秘模型小鼠的作用及机制研究[J]. 中药新药与临床药理, 2022, 8(3):313-318. [11] ZHAO L, ZHANG H, LI N, et al. Network pharmacology, a promising approach to reveal the pharmacology mechanism of Chinese medicine formula[J]. J Ethnopharmacol, 2023, 309:116306. [12] 石佳勇, 张冠成, 夏天卫, 等. 基于网络药理学探究补中益气汤治疗老年功能性便秘的作用机制[J]. 海南医学院学报, 2020, 26(24):1889-1896,1902. [13] 余伟莉, 韦伊芳, 叶姿劭, 等. 基于网络药理学和分子对接技术探究青蒿素对多囊卵巢综合征的潜在治疗机制[J]. 药学实践与服务, 2023, 41(12):714-721. -

下载:

下载: